LOGIN UTENTE

Registrati a MelodicRock.it

Registrati gratuitamente a Melodicrock.it! Potrai commentare le news e le recensioni, metterti in contatto con gli altri utenti del sito e sfruttare tutte le potenzialità della tua area personale.

effettua il Login con il tuo utente e password oppure registrati al sito di Melodic Rock Italia!

Ultime Recensioni

- Home

- /

- Ultime Recensioni

Temple Balls – Pyromide – Recensione

08 Aprile 2021 6 Commenti Vittorio Mortara

genere: Hard Rock

anno: 2021

etichetta: Frontiers

Immaginate la sfera emotiva di una persona, in un determinato momento, come un puzzle incompleto, con alcuni tasselli mancanti. I dischi che quella persona ascolta in quel periodo sono tesserine. Alcune non si incastrano, quindi vengono scartate. Altre combaciano alla perfezione, risultando il pezzo che egli ha bisogno per completare il suo disegno. Per me “Pyronide” è stato proprio questo: il tassello che mi serviva per completare il mio puzzle in questa strana primavera!

Questo terzo album dei Temple Balls è una sprangata sui denti! Una sferzata sulla schiena! Un tornado che travolge tutto nel giro di nemmeno un’ora! I cinque impavidi finlandesi hanno messo in atto un’evoluzione esponenziale! Partendo dallo street del primo album, hanno man mano applicato strati su strati di scintillante vernice metallizzata sul soro sound, affinando allo stesso tempo il songwriting già a partire dal precedente “Untamed”, per approdare ad uno stile tutto grinta, suoni essenziali (ma curati) e cori anthemici da urlare a squarciagola ai loro concerti. Nelle composizioni si possono chiaramente individuare le tracce dell’hard rock quintessenziale di Twisted Sister e Motorhead, l’immediatezza ed i riff affilati di Ratt e Dokken, l’attitudine catchy di Firehouse e primi Hardline ed anche un filo di metal mitteleuropeo tra Accept, Axxis ed i maestri Scorpions. Il tutto miscelato molto accuratamente e prodotto dall’onnipresente Jona Tee degli H.E.A.T. che ci ha caricato su un po’ di suoni dell’hard contemporaneo, rendendo il tutto estremamente fresco ed attuale.

L’opener “Thunder from the north” è uno dei migliori incipit degli ultimi anni. Riff scarno, batteria incalzante, cantato aggressivo ed un coro che ti esplode in faccia senza lasciarti scampo. E’ subito chiaro che i Temple Balls non fanno prigionieri! E “Long ways, long lies” lo ribadisce, grazie ad un improbabile mix di Axxis ed Eclipse (quelli buoni), che ha il suo culmine nel bel refrain. Le radici street riaffiorano in “T.O.T.C.”, una sorta di Skid Row vitaminizzati, ma con un ritornello degno dei migliori anthem dei Manowar! Un po’ meno immediata “Fallen youth”, decisamente accostabile al repertorio class metal americano, con il lavoro delle due chitarre in primissimo piano. E tocca a “Bad bad bad”, forse la canzone più originale del disco, grazie al suo ritmo ska che la fa vagamente assomigliare ad una versione metallizzata degli Offspring! Talmente azzeccata che la vedrei bene come prossimo singolo! “What is dead never dies” invece è un up-tempo di stampo teutonico con un’ombra di tastiere a contribuire nella creazione della giusta atmosfera prima della deflagrazione del ritornello e del pregevole assolo di chitarra. Magari sbaglio, ma su “Unholy night” io sento parecchia puzza di Iron Maiden e Judas priest, NWOBHM insomma, anche se rivista in chiave più diretta. Mi sa che i nostri hanno studiato! Una puntatina in territori più epici viene fatta con “Heart of a warrior”. D’altronde con un titolo simile… Ma anche qui, non si può affermare che sia un pezzo alla Ten: piuttosto la versione “Temple Balls” dell’AOR epicheggiante, molto più “in your face”. E poi Hughes non potrebbe mai cantare bridge e chorus con l’irruenza del buon Teronen! Struttura molto semplice per l’ennesimo adrenalinico anthem rock di “You better run”, conciso ed efficace, e dall’inestinguibile refrain! “If only I could” è il primo lento vero e proprio dei nostri. Comincia con un delicato tappeto pianistico sul quale la voce di Arde si spinge su tonalità più suadenti, non proprio nelle sue corde, riuscendo però ad ovviare con una buona interpretazione. Ne viene fuori una ballad maschia e drammatica, che si snoda in un bel crescendo corale con il contributo di tutta la band. Pezzo molto molto bello! E siamo già alla fine: “Something to die for” chiude degnamente l’album, essendo ancora una volta un mix di tutte le influenze citate all’inizio e contando sull’aggressività della linea vocale che si stampa in testa irrimediabilmente.

Che questo disco mi sia piaciuto penso sia già abbastanza chiaro. Spenderò quindi due parole sulla band: si tratta a tutti gli effetti di… una band! Qui nessuno cerca di emergere sugli altri. Teronen non è un campione di estensione né di modulazione, però finchè riuscirà a cantare con la ferocia dimostrata qui, sarà senz’altro perfetto! La coppia di chitarristi, Jiri Paavonaho e Niko Vuorela, si dimostrano riffeurs dotati e piazzano assoli assolutamente centrati in tutte le canzoni, senza mai cercare di strafare. Il basso di Jimi Välikangas e la batteria di Antti Hissa non si allontanano mai dai clasici 4/4 ma per il genere proposto non ce n’è affatto bisogno: l’importante è picchiare come fabbri!

Per finire, la qualità sonora è al livello delle migliori uscite dei grossi nomi (H.E.A.T., Eclipse, Atkins…) ma non vi aspettate dinamiche da paura o immagini stereofoniche olografiche: qui c’è solo bisogno di un bel sound compatto ed esplosivo, e quello c’è tutto.

Allora, io la mia tesserina mancante l’ho trovata. Probabilmente non sarà così per tutti, è ovvio, ma l’ascolto di questo “Pyromide” lo consiglio vivamente. Una bella botta di adrenalina facile facile non fa mai male. E aggiungo anche che spero proprio di poterli vedere dal vivo, perché la struttura dei pezzi e l’attitudine dei personaggi promette sfracelli! Buon ascolto!

3.2 – Third Impression – Recensione

08 Aprile 2021 6 Commenti Vittorio Mortara

genere: Prog/Pomp rock

anno: 2021

etichetta: Frontiers

La mazzata tremenda da 9 minuti di cambi di tempo, tastiere magniloquenti, intrecci di chitarre acustiche ed elettriche, scorribande folk ed orientaleggianti dell’opener “Top of the world” potrebbe tranquillamente mettere KO un toro. E altresì potrebbe scoraggiare dal proseguire l’ascolto un buon 80% dei lettori di queste pagine. Se invece, perché siete amanti del genere, oppure curiosi, oppure semplicemente perché dovete farne la recensione, stoicamente proseguirete l’ascolto, in questo terzo capitolo della saga 3 troverete qualche piacevole sorpresa. E non vi pentirete di averlo fatto.

Robert Berry lo conosciamo tutti. A parte la collaborazione con Emerson e Palmer nel primo disco, lo abbiamo ascoltato con piacere nei progetti maggiormente orecchiabili con gli Alliance ed anche in qualche bel lavoro da solista. Sa fare tutto. Come si dice, se le canta e se le suona. In questo lavoro, come nel precedente, è lui ad occuparsi di tutte le parti strumentali, nonché di quelle vocali e della produzione. E lo fa anche con discreta bravura!

Il genere proposto prende spunto dal prog classico, quello con le radici fortemente piantate negli anni 70. E lo si sente chiaro e forte già dalla sopracitata opener. Si continua con “What side you’re on”, lievemente più lineare nella strofa, con un intreccio di synt e chitarre ritmatissimo. “Black of the night” viene condotta da un ritmo tipo marcia militare, con begli innesti in stile folk con tanto di cornamuse (finte) ed un refrain tutto sommato godibile. Poi parte un tempo dispari con sopra un cantato altrettanto cadenzato, e “Killer of dreams” ci ricatapulta indietro agli anni d’oro del prog dei Kansas e degli ELP, a suon di duelli fra tastiera e chitarra. E arriva “Missing piece”, uno dei pezzi per cui valeva assolutamente la pena proseguire l’ascolto. Una bel brano, abbastanza lineare per essere orecchiabile, nel quale i virtuosismi vengono momentaneamente messi da parte in favore di un cantato drammatico ed evocativo. Molto a fuoco anche il bell’assolo di chitarra. Ancora meglio Robert riesce a fare su “A bond of union”, ballata romantica sul tema dell’unione e della famiglia, assolutamente paragonabile a quella “You do or you don’t” presente sull’album dei 3 e che, ve lo confesso, è stata il vero motivo che mi ha spinto a volere questo disco da recensire. “The devil in Liverpool” verte sempre sul progressive classico e tastieroso, senza spunti particolarmente degni di nota. Invece “Emotional trigger” è una sorpresa: un pezzo jazz/lounge degno di una compilation del Buddha Bar, in cui persino la voce di Robert assume tonalità da navigato singer di night club. Mi è proprio piaciuta! “A fond farewell” pomposa, dispari e dalla bella melodia vocale, precede l’atto conclusivo: “Never” è l’ultima canzone scritta da Berry con Keith Emerson. Sarebbe dovuta finire sul precedente album ma ne avrebbe allungato oltremodo la durata, visti i suoi nove minuti di rincorse di tastiere, chitarra e voce, crescendo e stacchi epici che la compongono.

Questo “Third impression” si colloca a metà fra le atmosfere più easy listening di “To the power of three” e l’osticità del predecessore. Certo piacerà un po’ di più a chi si nutre di pane e prog, ma chiunque vi potrà trovare ottimi spunti di originalità e avrà l’occasione di toccare con mano la bravura del nostro eroe nella composizione dei brani, nello suonare tutti gli strumenti e nel cantare. Magari ci fossero tanti personaggi di questo livello sulla scena attuale! E poi c’è “A bond of union”, il pezzo che aspettavo fin dall’uscita dell’opera prima, della quale ancora conservo la musicassetta. Buon disco!

Issa – Queen Of Broken Hearts – Recensione

08 Aprile 2021 5 Commenti Paolo Paganini

genere: Melodic Rock/Aor

anno: 2021

etichetta: Frontiers

L’avvenente biondona norvegese giunge alla sua quinta fatica di studio dopo una carriera che la vide esordire nel 2010 conquistando una bella fetta di estimatori compreso il sottoscritto. Nel corso degli anni Issa ha mantenuto sempre una grande coerenza stilistica, sfornando dischi di buona qualità sempre improntati ad un AOR potente e scintillante assecondato da una voce vigorosa e facilmente riconoscibile. Da un paio di uscite a questa parte però sembra che l’ispirazione stia venendo un po’ meno. Già col precedente Run With The Pack si era iniziato a sentire un certo appiattimento nella qualità delle composizioni che risulta ancora più evidente in quest’ultimo lavoro. Supportata da una band di prim’ordine e capitanata dall’ormai onnipresente Alessandro Del Vecchio in qualità di songwriter il disco parte subito forte grazie alla trascinante Angels Calling, uno dei brani migliori del cd, dove ritroviamo l’Issa dei primi tempi. The Way Out col suo giro di chitarra iniziale mi ricorda Wicked Game di Chris Isaac (nella versione degli HIM). Tutto sommato un buon brano ma già si inizia ad avvertire come forse si voglia sfruttare al massimo le doti vocali di Issa senza avere una vera e propria base melodica su cui farlo. La stessa sensazione ci accompagnerà per tutto il disco e questo rappresenta il vero punto debole di questo Queen Of Broken Hearts. The Night It Rained Forever è una power ballad di buona fattura che sicuramente va annoverata tra gli episodi più riusciti del disco. I’m Here To Stay sa di già sentito mentre la ballata Blue mette in mostra tutte le doti vocali della singer ma non è certo paragonabile a Give Me A Sign dell’esordio o allo spettacolare duetto con Steve Overland su Raintown dal disco Crossfire del 2015. La title track e la seguente Derive rappresentano in pieno il concetto espresso in precedenza dove una voce sparata a mille dal primo all’ultimo secondo cerca di sopperire a composizioni non certo esaltanti. Le cose non vanno meglio ne con Without Love (vedi sopra) ne con Wait For Love mentre con After The Rain e Die For A Life With You si accenna a recuperare in parte il feeling radiofonico di Sign Of Angels senza però riuscirci fino in fondo.

IN CONCLUSIONE:

Un album che punta tutto sulle doti vocali di Issa troppo spesso iper sfruttate a discapito della capacità delle canzoni di entrare nella testa dell’ascoltatore fin dal primo ascolto, fattore questo che aveva fatto la fortuna della cantante di Oslo.

Stardust – Highway to Heartbreak – recensione

05 Aprile 2021 11 Commenti Denis Abello

genere: Melodic Rock / Arena Rock / AOR

anno: 2020

etichetta: Frontiers Music Srl

Mi sono preso del tempo per riflettere sull’effetto che questo album ha avuto su di me… qualcuno potrebbe obiettare che mi sono preso fin troppo tempo visto che si parla di un’uscita con targa 2020 (ma tantè… e quindi… chissenef… rimedierò ), però… perchè parto con questo incipit?

Calmi, vedo l’impazienza che vi rode, ma la risposta è breve e coincisa (non è vero, non sarà ne breve, ne coincisa)!

Quest’album è ARRAPANTE… esattamente come la prima volta che siete andati al cinema con la ragazza che vi piaceva tanto al tempo in cui gli ormoni giravano in voi customizzati manco foste la versione umana di Fast & Furious… cioè, una cosa normalissima (andare al cinema, non la versione umana di F&F) ma di una piacevolezza unica.

Infatti quello che sanno fare questi Ungheresi a nome Stardust ha dell’incredibile, perchè non fanno assolutamente niente di nuovo (per chi è cresciuto a pane e AOR), ma per essere nel 2020 lo fanno veramente bene, con un suono giusto e graziato da una produzione cromata bella e corposa che rende giustizia alla bravura della band e agli undici brani che compongono questo lavoro a titolo Highway to Heartbreak.

Buttandosi nell’ascolto è facile trovare spunti interessanti a partire dal ficcante ritornello di Runaway, il tastieroso ed ottantiano ritmo di Heartbreaker (che non a caso è una cover di un brano di Pat Benatar), il basso incalzante di Bullet To My Heart che regala anche un ritornello sinth/rock decisamente adatto al brano.

Si arriva al primo lento, Perfect Obsession, che a dire il vero risulta un po’ troppo stucchevole e scontato anche se “si salva” per l’arrangiamento curato e decisamente bilanciato sul genere… ma se di ottimi arrangiamenti vogliamo parlare, allora la successiva 2nd Hand Love è un sicuro cavallo di razza di questo lavoro. Il tocco di Mark Spiro in fase di songwriting è pura manna dal cielo e lo stile del brano è, come si dice in termini tecnici”, “tanta roba”. Non un brano immediatissimo ma che quando entra in circolo non vi molla per giorni e giorni. Incalzante e assolutamente 80s negli intenti, Shout It Out è piazzata per fare sfaceli in sede live con il suo ritornello orecchiabilissimo e quei wooooah che tanto piacciono anche ai non anglofoni, gran bel solo di chitarra.

Can’t Stop Lovin’ You sembra un brano rimasto fuori per sbaglio da Adrenalize dei Def Leppard e che mi richiama alla memoria la splendica Stand Up (Kick Love Into Motion).

In chiusura da segnalare sicuramente la bonus (già presente nel loro EP) Blue Jeans Eyes, pezzo radiofonico che riporta alla mente ritornelli di puro stile Journeyano. Gran bel botto finale infine sul blues/AOR di The River is Rollin’

Tanta carne sul fuoco per una band non di primo pelo che sono sicuro ci stupirà però negli anni a seguire. Il primo passo segnato da questo Highway to Heartbreak fa capire la caratura che risiede dietro agli Stardust. Album che inoltre denota finalmente arrangiamenti studiati e brillanti che non ricadono nello stile da “catena di montaggio” che sembra inficiare molte uscite odierne in ambito AOR. Una band vecchio stile di quelle che fanno riassaporare il piacere provato la prima volta che abbiamo messo le mani su un disco dei Def Leppard, Foreigner o FM… e spero che possiate capire di cosa sto parlando. Caratteristici!

La voce di Steward è un bel biglietto da visita ed il resto della band gira chiaramente in “territorio amico” (leggasi, sanno il genere che fanno, e lo sanno bene!). Unica pecca, se così vogliamo chiamarla, è che manca forse all’album un pezzo da “infarto immediato” che catalizzi l’attenzione, ma i brani qui non sono “usa e getta” e vanno metabolizzati ascolto dopo ascolto lasciandoci ogni volta sempre più quel sapore di autentico che risulta spesso difficile trovare in ambito AOR/Melodic Rock ai giorni nostri.

Sicuramente una delle uscite più interessanti del 2020 e forse degli ultimi anni. Bravi Stardust!

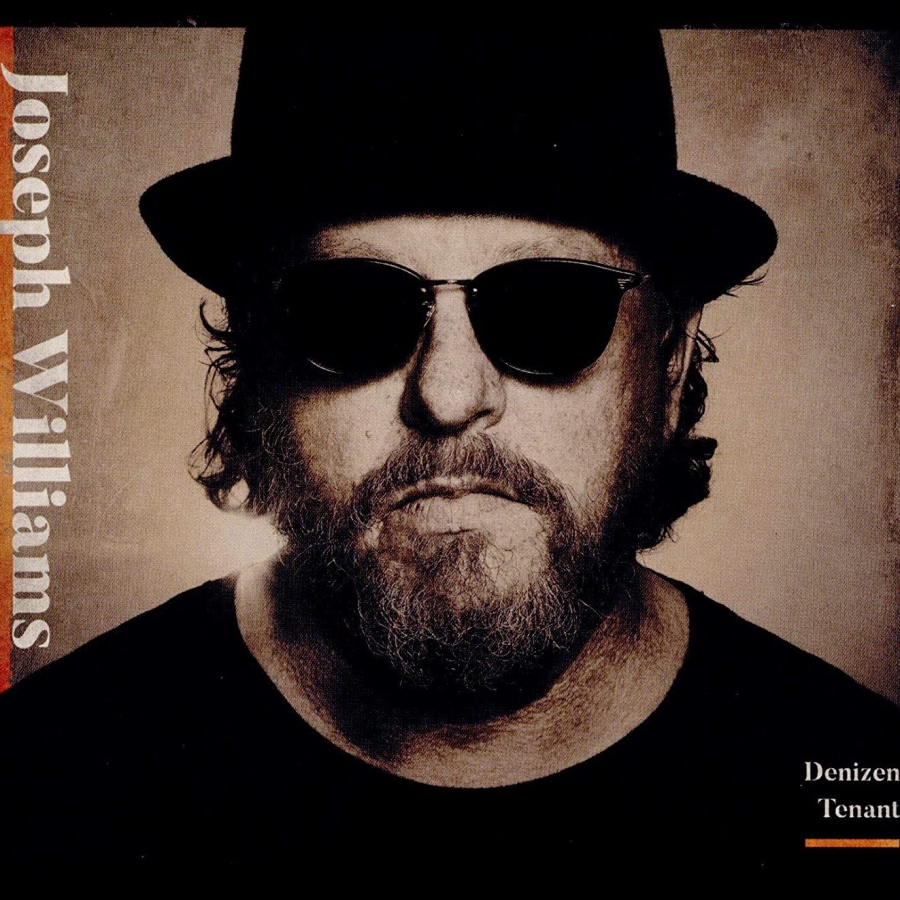

Joseph Williams – Denizen Tenant – Recensione

29 Marzo 2021 6 Commenti Vittorio Mortara

genere: Pop/Rock/Fusion

anno: 2021

etichetta: The Players Club

Joseph Williams è, nell’immaginario di chi legge queste pagine, fondamentalmente il cantante dei Toto in “Frenheit” e “Seveth one”, per chi scrive l’apice assoluto della band americana in quanto summa di tecnica, potenziale commerciale e songwriting. Non me ne vogliano i sostenitori di Kimball e Frederikssen, ma il rossocrinito cantante californiano ha portato quel quid che mancava prima e che è mancato dopo in una band dall’immenso potenziale che senza di lui raramente è stato espresso. Basti pensare che “Africa” fino ad allora è stato il loro pezzo più conosciuto ed era una cover! Dopo quell’esperienza il singer ha pubblicato tre dischi da solista proponendo un pop-aor di facile presa, due con il progetto Vertigo dal sound vagamente più hard rispetto alle opere a suo nome, e due con i CWF insieme a Bill Champlin e Peter Friested dal flavour cantautorale westcoastiano molto accentuato.

Ed in questo 2021, contemporaneamente a “I found the sun again” del suo alter ego Steve Lukater, ha dato alle stampe questo nuovo “Denizen Tenant”.

Per realizzarlo Joseph ha raccolto intorno a sé uno stuolo di musicisti rock, fusion e pop da fare invidia a chiunque. Due nomi su tutti: Michael Landau, quotatissimo session man alle chitarre, e Lenny Castro, percussionista altrettanto gettonato dalle star del pop e del rock. Dietro il mixer ha piazzato il fido Jay Gruska, il quale è riuscito a tirare fuori un sound elegante e rifinito.

Su una manciata di pezzi, poi, hanno contribuito in fase compositiva ed esecutiva gli altri due Toto Steve Lukather e David Paich.

E’ chiaro che, con un simile dispiego di forze, la “confezione” di quest’album non poteva non essere il non plus ultra. Questo è uno dei pochi album passati dalla redazione che riesca, quando lo faccio girare nel mio impianto hifi, a non farmi rimpiangere i (tanti) soldi spesi per metterlo su: dinamica straordinaria, suoni precisi e ben posizionati nello spazio, buona immagine stereofonica. In un mondo come quello dell’hard rock dove la compressione dinamica ed i suoni impastati sono il pane quotidiano, questa è tanta roba!

Aggiungete che i personaggi coinvolti bazzicano la scena jazz/fusion, alla quale, se non sei più che bravo tecnicamente, non ti è permesso nemmeno mettere il naso. La sezione ritmica è a dir poco funambolica lungo tutto il corso dell’album! Sentire per credere il lavoro di basso, batteria e percussioni (sintetiche e non) sia sui pezzi più lenti sia sui (pochi) brani più movimentati! Top!

Ovvio che queste caratteristiche contribuiscano a far godere maggiormente il lavoro da chi la musica la suona, oltre ad ascoltarla (vero Max Giorgi?).

E da qui prendo spunto per discutere del “contenuto”. A me “Denizen tenant” non ha fatto sobbalzare dalla sedia. Non ci sono canzoni che emergano particolarmente, né ce ne sono di veramente brutte. Lo trovo un po’ troppo infarcito di ballate, spesso un po’ noiose e prive della giusta “emozionalità”. Insomma, non mi ha mai invogliato a riascoltarlo più e più volte. Dall’altro lato risulta palese la perizia con la quale è stato suonato e la finezza dei suoi arrangiamenti…

Parlando delle canzoni: intanto un disco non è un disco rock se comincia con un lento. E l’opener “Never saw you coming” è una ballad dal passo felpato e dagli arrangiamenti eleganti ma con poco mordente. Subito dopo viene richiamato lo stile Toto con “Liberty man”, pezzo dal discreto appeal dominato da un tempo “zoppo” che sfido uno qualsiasi dei nordici batteristi picchiatori a riprodurre correttamente. Territori fusion vengono invece attraversati dalla title track, troppo ostica almeno per i miei gusti. Il singolo “Wilma Fingadoux” è invece un bel brano pop, moderno ed orecchiabile, che potrebbe anche fare capolino nelle classifiche se a cantarlo fosse il fighetto di turno invece di un attempato veterano (che ormai è la copia esatta di Sammy Hagar!), e soprattutto se fosse spinto da un adeguato battage promozionale. L’ospite di lusso David Paich contribuisce nella stesura e nell’esecuzione di “Black dahlia” che, infatti, si spinge ancora una volta verso i lidi percorsi dalla band madre. Poi tocca a “Don’t give up”, scritta e cantata originariamente da Peter Gabriel e Kate Bush, ben riarrangiata, con la figlia di Joseph, Hannah Ruick, a riprodurre le partiture femminili con una prova convincente. Ovvio che raggiungere le ottave acute nelle quali sguazzava la Bush è praticamente impossibile! Toto e ancora Toto in “The dream”, dai coretti ammiccanti e dal ritmo, finalmente, un po’ più sostenuto. La classe della sezione ritmica e la consueta partitura di chitarra alla Lukather si possono apprezzare nella semiballad “Remember her”, purtroppo poco incisiva a livello di linea melodica. “No lessons” comincia quasi come una ninna nanna d’oltreoceano, per poi assumere un’aria più solenne all’altezza del refrain. Super l’assolo di tromba a metà brano! “Mistress winter’s jump” flirta invece con una sorta di folk/prog e da spazio a godibilissime evoluzioni del basso. Altra cover: questa volta è il turno di “If I fell” dei Beatles, in duetto con Lukather, la cui semplicità originaria viene parzialmente stravolta da un arrangiamento più raffinato. E si chiude con “World broken”, ancora uno slow, stavolta dal tono più drammatico, con una interpretazione perfettamente all’altezza di Williams.

Quindi “Denizen tenant” vale o non vale l’acquisto? Beh, i lavori di gente del calibro di Joseph Williams valgono sempre l’acquisto. A prescindere. Anche solo per la classe profusa. Ma tenete presente che questo non è un disco di canzonette. Non è di facile ascolto, a parte un paio di pezzi. E soprattutto lo apprezzerete appieno solo se siete musicisti. Se volete acoltare il rosso nelle sue migliori prestazioni, allora procuratevi “Seventh one” dei Toto o il primo dei Vertigo. Se, invece, decidete di volerlo acquistare ed avete un impianto stereo di un certo livello, andate senza dubbio sulla versione HiRes a 24bit/96Khz: ne vale assolutamente la pena.

Si potesse dare un giudizio disgiunto a qualità artistica e qualità tecnica darei 60 e 100. Ma visto che non si può… il voto ve l’ho scritto sopra.

Sunstorm – Afterlife – Recensione

29 Marzo 2021 3 Commenti Alberto Rozza

genere: Hard rock

anno: 2021

etichetta: Frontiers

In uscita il sesto album di studio del super gruppo Sunstorm, compagine italo – statunitense che propone un grande hard rock/AOR, che con l’ingresso in formazione di Ronnie Romero alla voce si rilancia per il prossimo futuro.

Prima traccia e title track di grande effetto: “Afterlife” è un brano azzeccato, tagliente, dal grande risvolto tecnico, sicuramente un piacere per le orecchie. Canonico e disteso, “One Step Closer” ammalia per brillantezza, esecuzione e raffinatezza, come nell’ottimo assolo di chitarra di Simone Mularoni. Gli animi si intensificano e le atmosfere si fanno più ovattate con “Swan Song”, dolce, delicata, avvolgente e allo stesso tempo misteriosa e letale, nel complesso riuscitissima e interessante. Ritmi gagliardi sulle note scatenate di “Born Again”, pezzone tosto e cristallino, puro e coinvolgente. Chitarre heavy e contorno rilassante sono la chiave di “Stronger”, dalla doppia anima, che coglie i punti di forza dei componenti della band e li mixa perfettamente, ottenendo un ottimo risultato finale. “I Found A Way” presenta una ritmica molto cadenzata e decisa, che esalta nuovamente le doti chitarristiche di Mularoni, che si incastrano perfettamente nella trama del pezzo. Le note della tastiera di Alessandro Del Vecchio ci introducono nel lento “Lost Forever”, sentito, intenso, perfettamente aderente al genere, un tributo necessario al lato più sentimentale dell’hard rock. Accoppiata vincente e potente con “Far From Over” e “Here For You Tonight”: la prima micidiale nella dinamica, negli accenti e nel timing; la seconda più scorrevole, travolgente e indiscutibilmente oscura. “Darkest Night” è una traccia che ci si poteva aspettare, canonica, limpida, dalla struttura chiara e lineare a dispetto del titolo “notturno”. Con ancora nelle orecchie le note di “A Story That You Can Tell”, decisamente anni ’80 e con chiaro sapore Whitesnake, si conclude questa ottima produzione, dal grandissimo spessore tecnico e compositivo, pregevole nelle trame e nei suoni (veramente piacevoli e raffinati) che ci lascia soddisfatti a prescindere dall’essere amanti o neofiti del genere AOR/hard rock.

Smith / Kotzen – Smith / Kotzen – Recensione

29 Marzo 2021 8 Commenti Samuele Mannini

genere: Hard Rock/ Blues

anno: 2021

etichetta: Bmg

In molti attendevano questo disco per ascoltare cosa sarebbe potuto venire fuori dalla collaborazione tra questi due mostri sacri dell’hard & heavy e come tutte le cose che generano grandi aspettative, può essere che qualcuno ne sia rimasto anche deluso. Personalmente quando faccio le recensioni cerco di mediare tra l’oggettività ed il gusto personale, cercando di non farmi influenzare dalle aspettative mediatiche e proverò a farlo anche questa volta. Cercherò dunque di scindere il lato puramente artistico da altre considerazioni di carattere più prettamente di gusto acustico.

Ci troviamo di fronte ad un lavoro che ha le sue coordinate precise, in un hard blues elettrico e serrato che va a spaziare tra i primi Riverdogs e Glenn Hughes senza paura di andare a toccare sonorità che mi ricordano in qualche modo gli Spiritual Beggars in alcuni passaggi e i Temple Of The Dog in altri, nulla di più nulla di meno, chi si aspettava quindi voli pindarici ed eclettismi chitarristici non troverà molta soddisfazione qui. Al contrario chi adora il feeling compositivo e le sonorità minimali avrà pane per i propri denti in quantità industriale. Feeling è infatti la parola chiave per descrivere il disco, si nota molto l’armonia e il legame tra i due musicisti da come si scambiano le parti con una naturalezza ed un affiatamento disarmante. Le canzoni scorrono via lisce con punte di eccellenza quali: la semplice e diretta Running, la super bluesy Scars, la ‘quasi ballad’ I Wanna Stay e la conclusiva ‘Til Tomorrow dove si va a ricordare molto da vicino Chris Cornell.

Quello che personalmente non ho ben digerito del disco è la parte acustica, ovvero trovo che la produzione, seppur si avvalga del missaggio di Kevin Shirley, sia estremamente compressa , con suoni spesso impastati e certe alte frequenze al limite del gracchiante, generandomi una notevole fatica di ascolto tutte le volte che vado ad alzare il volume. Non so se sia una scelta voluta quella di andare a saturare i suoni in quel modo , ma a mio personalissimo avviso impatta notevolmente sulla godibilità complessiva dell’opera.

In sostanza un disco di hard blues basato sulle emozioni, che saprà regalare a chi ascolta senza pregiudizi, momenti di puro godimento musicale, il che non è poca cosa.

The Pretty Reckless – Death By Rock And Roll – Recensione

25 Marzo 2021 22 Commenti Iacopo Mezzano

genere: Hard Rock / Alternative Rock

anno: 2021

etichetta: Century Media Records

La prematura e improvvisa scomparsa di Kato Khandwala, mentore, amico e intimo confidente del gruppo (nonchè noto produttore e sound engineer), abbinata al tragico decesso di una delle loro massime influenze, ovvero Chris Cornell (morto suicida proprio quando la band si trovava in tour a supporto dei Soundgarden), hanno certamente colpito a tal punto i cuori e le menti dei The Pretty Reckless da spingerli a incentrare il loro nuovo album Death By Rock And Roll (Centurty Media Records, 2021) sul tema oscuro e doloroso della morte.

Giunto nei negozi a poco più di quattro anni di distanza dal precedente e convincente album Who You Selling For, uscito sul finire del 2016 e capace di esplorare tutto il repertorio di influenze più classiche del gruppo, questo nuovo platter vuole ripartire da un songwriting frutto della stessa consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie radici, unito ad elementi di spensierata scorrevolezza (quasi istintiva) che rimandano agli esordi, quando quell’acerbo ma già promettente Light Me Up aprì a un capolavoro di energia rock/metallica a titolo Going to Hell (2014).

Le dodici canzoni qui proposte appaiono allora piuttosto varie e differenti tra di loro. Ci sono ritmiche serrate e decisamente heavy (quelle che maggiormente rimandano ai loro primi prodotti discografici), ed altre più elaborate e in bilico tra classic rock e alternative, ma anche momenti più moderni nel sound e nello stile, e altri più retrò e quasi ’70s. Il numero di ballad e mid-tempo – e questo potrebbe per alcuni essere un difetto – supera di netto quello dei brani sostentuti (cosa peraltro prevedibile, visto il tema generale che porta ad esplorare dolori e sofferenze intime), e si mostra anche qui innata e insita nel gruppo la capacità di suonare allo stesso tempo – ma soprattutto in modo parimenti convincente – come rock, e come commerciali (nel senso più pop del termine), senza mai snaturare il proprio essere alternativi. Certo, gioco ben più facile questo quando si può sfruttare non solo il talento, ma anche l’immagine accattivante, carismatica, calamitante perchè bellissima, della cantante, attrice e modella Taylor Momsen, il cuoi fascino appare annichilente in ogni clip o ripresa video, ma anche quando viene posta nuda, ma cadaverica, nella (splendida) fotografia che fa da copertina al disco. continua

Ailafar – State of Mind – Recensione

23 Marzo 2021 1 Commento Yuri Picasso

genere: Melodic Rock

anno: 2021

etichetta: Valve Studio Records

Arrivano al quarto disco in studio i greci Ailafar, creatura plasmata nel corso degli ultimi 12 anni dal chitarrista, compositore e mastermind John Tzortzis.

Se la Scandinavia sta vivendo una seconda pubertà artistica sulla nota scia del revival degli 80’s, a volte aggiornata altre meno, la Grecia negli ultimi 10/15 anni non è rimasta ferma a guardare inserendosi nella calca musicale con acts quali Wild Rose ed Outloud solo a ricordare le formazioni di maggior riscontro commerciale. Ammetto di essermeli persi in parte per strada in questi anni e di essere capitato su “State of Mind” per puro caso e non dopo una brulicante aspettativa come può accadere per dischi più attesi e conosciuti.

Un disco di AOR assolutamente non muscolare, scritto nell’intento di accarezzare l’ascoltatore con composizioni miti guidate dal bellissimo timbro della cantante greca Tatiana Economou, new entry in line up. Brani che non stordiscono ma avvolgono nelle intenzioni, adatti a una passeggiata fuori porta piuttosto che ad un duro Workout primaverile. Un buon riferimento a tratti potrebbero essere le Heart degli anni 80 con il timbro della Economou che a tratti ricorda Nancy Wilson dotata di maggior estensione vocale.

Arrangiamenti iper nitidi e produzione cristallina per brani quali “Zombie Town”, “Teach Me To Dance”, l’epica “Celebration”, tutti collocabili tra semiballads e mid tempo dal sapore un po’ romantico un po’ poetico come nel caso di “Eagle in the Hall” o la meravigliosa e suggestiva conclusiva “The Last Day”. Se la produzione aiuta questo modus operandi, l’eccessiva uniformità della proposta fa pensare che di questi tempi, un EP avrebbe forse giovato di più al risultato finale, riducendo il minutaggio dell’ airplay (solo in 2 casi i brani scendono al di sotto dei 4 minuti, sui 12 proposti).

Riconosciuta l’abilità degli interpreti, specie di John Tzortzis che non solo sa scrivere e bene, ma arricchisce i brani con inserti chitarristici mai banali e pieni di zucchero come il genere rivendica. Rispetto a tante uscite superflue, questo disco è stato in grado di muovere le mie corde emotive, peccato per i filler che su un disco di 12 pezzi non possono mancare e per l’eccessiva uniformità.

T.U.R.N. – The United Rock Nations – Recensione

19 Marzo 2021 5 Commenti Samuele Mannini

genere: Hard Rock

anno: 2021

etichetta: Autoprodotto

“We are united nations Under the flag of rock and roll” cantavano i Keel nel 1987 ed è esattamente quello che questi giovani T.U.R.N hanno fatto a distanza di quasi 35 anni.

Usando la tecnologia che ai tempi non avrebbe mai consentito ciò, cinque musicisti di tre nazioni su due continenti si sono messi a comporre musica per dare vita a questo viaggio nel tempo musicale. Originalmente formati come cover project da Hammer Head (Bass,USA) e Daniel Valberg (Vocals, Svezia) sono stati affiancati successivamente da Graham Lane (Guitar,Keyboards, Inghilterra) , DES Samita (Guitar, USA) e Spencer Langley (Drums, USA ) e dopo tre anni di gestazione è stato rilasciato questo The United Rock Nations.

Le coordinate sonore sono esattamente localizzabili nel 1987 e paraggi, e si rifanno senza alcun dubbio ai Guns n’Roses più ruspanti con occhiate assolutamente non celate a Skid Row ed in genere alla scena street che in quegli anni scalava le classifiche,senza disdegnare qualche pennellata di hard più classico. Quello che sembra evidente nell’ascolto delle canzoni è la assoluta volontà di restare attinenti al sound e al mood dell’epoca, una sorta di revival rievocativo di quegli anni senza nessuna paura di renderlo palese o negarlo, come invece fatto da altri…. e questo fatto secondo me è molto apprezzabile. La voce di Valberg non ha nessun timore di andare a sfidare i vari screamer dell’epoca ed anzi sembra proprio divertirsi un mondo nel cercare il confronto. Le canzoni sono gradevoli nella loro totalità e mostrano che quell’epoca sonora è stata talmente assimilata a livello genetico, da risultare naturale in maniera disarmante. La registrazione e la produzione pur essendo per così dire “artigianali” danno comunque diversi punti di distacco a molte delle uscite attuali, e pur con alcune inevitabili lacune tecniche, il lavoro svolto in fase di mixaggio e produzione dal me sconosciuto , ma senza dubbio talentuoso, Leif Ekbergh restituisce un prodotto finale perfettamente coerente nel sound e con una dinamica fuori dal comune in questo millennio.

Le canzoni che mi hanno più colpito sono: l’opener Demons, serrata e priesteggiante, Stormy Nights , che in alcuni tratti rimanda alla mente echi dei Parish, il lento Shine, veramente godibile e la ritmata Forgotten Souls, notevole pur nella sua struttura classica.

Insomma, ho sentito incensare cose ben più derivative e scadenti, quindi dategli una ascoltata poi , se son rose fioriranno, intanto incrocio le dita per questo genere che spero continui ad avere un futuro anche in questa generazione. Bravi ragazzi continuate così!